ブログ

発表会まであと少し

今週末はいよいよ発表会です。

教室では、何人かの生徒さんが追加レッスンで最後の仕上げに取り組んでいます。

昨日のレッスンでは、ふとした瞬間に「おっ、仕上がってきたな」と感じる場面がいくつもありました。

表情が変わって、「あ、今の演奏、ちょっといいかも」「本番でもできそう!」と、自分の音に手応えを感じたような顔。

表現にも磨きがかかって、音楽が少しずつ“自分のもの”になってきているのが伝わってきました。

この時期のレッスンは、音の確認だけじゃなくて、気持ちの準備も大切。

自分の音を信じて、舞台でのびのびと演奏できるように。

そんな気持ちで、私も一緒に見守っています。

週末のステージが、みんなにとって楽しい時間になりますように。

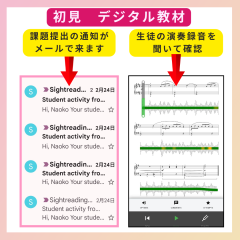

〈初見〉と〈譜読み〉のデジタル教材

2月から、ピアノアドヴェンチャーのサイトリーディングコーチ(初見)のデジタル教材を活用しています。

こちらは、「Piano Adventures Teachers Atlas」に講師が登録すると使える、のだと思います。

導入のポイントは、

・レッスン曲はある程度長さがあり、譜読みが大変だが、初見課題は短くて難しくないので、取り組みやすい

・本来は自分で譜読みして弾かなくてはいけないが、音源で模範演奏が聞けることでハードルが低くなる

・生徒達がデジタル教材に慣れているのと、ちょっとしたゲーム感覚も味わえる

結果、、、

期待通り、あるいは期待以上に取り組んでいてくれて、今のところはとても良い効果を感じています‼️

日々、続々と生徒の皆さんからの課題提出があります。🤩

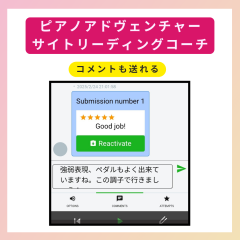

コメントも送れます。

【ピアノアドベンチャー】はレッスンブックの曲を、セオリー、テクニック、初見からアプローチして学んでいくテキストです。

〈初見〉は、1つのレッスン曲に対してDay1〜Day6(あるいはDay5)と、1日1つ、毎日取り組んで、レッスン曲に必要な音型や指使いや強弱などの表現を予習できます。

デジタル教材の【Sightreading Coach】の流れは、こんな感じです。

初見課題を見ながら模範演奏を聞きます。音源があることで譜読みの補助になり、自分が間違えて弾いたところに気づきやすいと思います。

弾き通せるようになったらメトロノームのクリック音と一緒に演奏しながら録音します。

自分の演奏が正しいリズムと音なのか、その場で判断され、目標点に達したら課題を提出します。

機械の判断なので、誤判定するときもありますが、100点が出るとやっぱり嬉しいです。😄

課題提出があると、上の用に私の所にメールで知らせが届いて、サイトに飛ぶと生徒の録音演奏が聞けます。

毎回全部、チェックしてますよ。

私からは、良かったところや、気をつけるポイントなどをメッセージで送ったりしています。

生徒の親御さんからのご感想も頂いています。

⏬️

・漠然と「練習しなさい」と言っても何をどうすればいいかわからない状態だったのが、「これをすればいい」「これだけすればいい」と、課題が明確なので取り組みやすい。

→私が練習の仕方まで説明出来ていなかったのもあって、次の週までの目標やモチベーションが保ててない状態だったようです。(反省)

・お手本が聴覚と視覚で与えられることと、録音後にすぐ出来栄えを確認できるので、やりやすい。

→これは私も賛同です。

・5〜10分で済むので、終わったあとは好きな曲を弾いています。

→狙い通りです!ピアノに向かう回数が増えるだけで、大成功と思います。

生徒も講師も、使わない手はないと思いますよ〜。

😁

リズム→メロディ→ハーモニー→トランスポーズ

学習者コース初級クラス

45分レッスンのYちゃんです。

最近、1拍リズムキューブを使った

4小節のリズム創作がお気に入り。

作ったリズムを元にメロディーを作るレッスンをしています。

今月から、そこに和声を付けて

できたらそれを移調するところまで発展させることにしました。

1題を1ヶ月3〜4回のレッスンで使っていきます。

書いたものは必ず弾けなければいけません。

前回までは5音程度(5指ポジション)だったので

音をランダムに当てはめてもそれなりにメロディーができ弾くこともできました。

今回から範囲をオクターブ程度に広げましたので、

メロディーの美しさや演奏のしやすさ、なども考慮しつつ、作ってもらうことにしました。

回数をこなすことで、段々とつかめてくると思うので、あまり細かいことは言わず、

「作ったら必ず弾いてくること」だけをお約束しました。

さて、どんなメロディーになるのか、次回が楽しみです。

2月のレッスンより ♪「うれしいひなまつり」5音音階で即興

2月は「うれしいひな祭り🎎」を歌ったり、リズム打ちをしました。

学習者コースのレスナーさんは、 5音音階を使って、即興もしてみましたよ。

動画は、年中、小学校1年、小学校4年の生徒さんの様子です。

「ラシドミファ」を弾くだけで 一気に和風になりますよね〜。

音色を「琴」に変えて、さらに雰囲気もUPしました。

皆さんもやってみてね〜♪

♪春が来た 拍とリズムのレッスン

3月は「春が来た」を歌っています。

先週までは寒すぎて、「全然春じゃないよね〜」

と言いながら、歌ってましたが、

ようやく暖かくなってきて嬉しい😄

まだ歌を知らない生徒さんには、

歌詞を歌っていきますよ。

覚えやすいメロディーですね。

曲を聞きながら、まずは

四分音符でリズム打ちします。

一拍をよく感じて打ちましょうね。

おふざけして早く叩いたり遊ぶお子さんもいます。

楽しいからね。

だけど、「一定のテンポを保って拍を打つ」ことが大切なんですよ〜!

すご〜くズレる生徒はいませんが、

拍頭より若干早く入る生徒は数人います。

拍間が狭いと、正確な音符の長さの表現が出来にくいですから、強化したい要素ですね。

4分音符で4拍なら こんなふうに

打つ場所を変えてみますよ。

👏 👏 👏 🙆

(手手手頭)

👏 🦶 🦶 🦶

(手足足足)

打つ場所を自分で決めたり、一緒に考えたりしてます。

これが出来たら、リズムを取り入れましょう。

導入コースの【英語でプレ・ピアノクラス】の皆さんは、

4分音符、4分休符、2分音符の組み合わせからやってみましょう。

少しテキストが進んでいる学習者コースのクラスでは、

付点リズムを取り入れてみました。

2段目のリズム、「タン タタ タン タン」は

「は~るが きた」のメロディ部分と同じリズムです。

そこから変化させて「ターァタ タン タン」にします。

1回目のレッスンでできなかった生徒さんも、

2回目では慣れてきましたよ。

打ち方も、ぶつけたりつぶしたりするように手を合わせるのではなくて

拍の躍動、波を感じながら、手や腕は球体に沿って動かすよなうに

軽やかに打ってみるといいんじゃないかな、と思います。

今月は拍とリズムを強化しています♬